“Giochi proiettivi?”.

“Già”.

“Ma proprio giochi veri? O giochi che piacciono solo ai matematici?”.

“Giochi veri, di quelli che si comprano in negozio”.

“Ah.

Proiettivi”.

“Proiettivi”.

“Nel senso geometrico del termine?”.

“Esatto. Avrai sentito certamente parlare di geometria proiettiva”.

“Sicuro”.

“Guarda che ne

avevamo già parlato”.

“Ah, ecco, non ho ripassato, ehm”.

“Beh, non è che dobbiamo ripetere tutto: ci basta ricordare che cosa sia una geometria”.

“

Una?”.

“Sì, una perché ne esistono tante,

a seconda di quello che vuoi conservare e quello che può invece variare.”.

“Ah, ora che rileggo, mi viene in mente qualcosa: una geometria è lo studio delle proprietà di uno spazio che sono invarianti rispetto ad un gruppo di trasformazioni”.

“Sì. Tanto per fare un esempio, ricorderai che a scuola si potevano studiare le proprietà delle figure congruenti, oppure le proprietà delle figure simili. In un caso ti interessano le dimensioni delle figure, nell'altro solo le forme: tutto dipende da quello che vuoi analizzare”.

“Sì, sì, capisco. Ma per i giochi che geometria ci interessa?”.

“Quella proiettiva”.

“Capirai, la più complicata”.

“Per la precisione: la geometria proiettiva finita”.

“

Finita? Capisco sempre di meno”.

“Facciamo un passo alla volta. Non abbiamo nemmeno bisogno di ripetere tutto il discorso fatto quando abbiamo parlato del programma di Erlangen: ci basta ripartire dai postulati di Euclide”.

“Ah, proprio dalle basi”.

“Sì, e ce ne bastano proprio pochi”.

“Sarà. Mai fidarsi dei Veri Matematici quando fanno le cose facili”.

“Capisco. Come al solito, le cose possono complicarsi molto in fretta, ma noi rimaniamo sul semplice. Prima di tutto, una teoria ha bisogno di alcuni termini primitivi”.

“Quelli che non si possono spiegare ulteriormente, vero?”.

“Esatto. Quelli la cui natura, se così si può dire, verrà spiegata dalle regole del gioco”.

“Stiamo già giocando?”.

“In un certo senso sì: la geometria, e in generale le teorie matematiche, sono come un gioco. Tu apri la scatola, trovi degli oggetti, e ti chiedi cosa siano. Poi apri il manuale, e leggi che quell'affarino di plastica che hai in mano è un carro armato, che soddisfa a certe regole, che può muoversi solo in un certo modo, che può attaccare solo in un certo momento e seguendo certe altre regole, che può essere ucciso. Ma naturalmente non è un vero carro armato”.

“Decisamente no”.

“Quindi io ti dirò che gli oggetti del nostro gioco si chiamano

punti e

rette, ma non ti dirò che cosa sono, perché non posso andare più a fondo. Posso però dirti quali sono le regole che essi devono rispettare”.

“Va bene; quindi punti e rette sono gli unici enti primitivi della geometria?”.

“C'è anche un terzo oggetto: il concetto di

incidenza”.

“Che sarebbe?”.

“Sarebbe una relazione tra punti e rette. Dato che è un concetto primitivo, non posso spiegartelo ulteriormente, però comunque cercherò di dirti qualcosa per farti capire da dove nasce. Del resto, anche se non ti ho detto che cosa sia un punto, tu un'idea mentale te la sei fatta”.

“Certo, so bene cos'è un punto”.

“Permettimi di dubitare. Anzi, vedrai tra un po' che quello che chiameremo punto non sarà per niente un oggetto che assomiglia ai punti a cui siamo abituati. Le rette, poi, lo saranno ancora meno”.

“Non saranno dritte?”.

“Non si potrà nemmeno parlare del concetto di essere dritto. Del resto, essere dritto significa stare su una retta, quindi c'è poco da spiegare”.

“Andiamo bene”.

“Dunque, stavamo parlando del concetto di incidenza. Quando parliamo normalmente, diciamo che un punto appartiene a una retta, no?”.

“Esatto”.

“Oppure che una retta passa per un punto, o che contiene un punto”.

“Ancora esatto”.

“Quindi esiste una relazione tra una retta e un punto, se il punto sta sulla retta o se, viceversa, la retta passa per un punto”.

“Sì”.

“Questa relazione la chiamiamo incidenza. Invece di dire che un punto sta su una retta, diremo che un punto è incidente alla retta. E invece di dire che una retta contiene un punto, diremo che la retta è incidente al punto”.

“E perché questo linguaggio orripilante?”.

“Per poter usare un solo termine invece di due diversi. Ci piace la simmetria: dato che il concetto è lo stesso, usiamo la stessa parola”.

“È bruttissimo”.

“Concordo. Infatti nel linguaggio comune continueremo a usare i vecchi termini. Però è importante sapere che si può unificare il concetto, rendendolo simmetrico, anche nel linguaggio”.

“Non capisco l'importanza”.

“Perché non ricordi più il

concetto di dualità. Ma ne riparleremo”.

“Meno male. Ora diciamo le regole?”.

“Prima una definizione, che ci permette di scrivere in modo leggermente più carino le regole”.

“Ok”.

“Diciamo che punti incidenti a una stessa retta si dicono

collineari”.

“Va bene”.

“Ora, le regole, cioè i postulati di Euclide, formulati secondo il linguaggio che abbiamo deciso di usare. Per ora ti dico i primi due, poi vediamo gli altri. Eccoli qua:”.

P1. Per ogni coppia di punti distinti esiste un'unica retta incidente a entrambi i punti.

P2. Per ogni coppia di rette distinte esiste un unico punto incidente a entrambe le rette.

“Mi sembrano condivisibili, mi pare che siano i soliti, a parte quel brutto

incidente”.

“Ora cerco di spiegarti la bellezza di questo modo di procedere. Prendi il primo postulato, e scambia punti con rette”.

“In che senso?”.

“Cancella

punti e scrivi

rette, cancella

retta e scrivi

punto”.

“Ah, ma diventano uguali. Certo, dobbiamo sistemare un apostrofo e il genere degli aggettivi”.

“Questo passamelo. O preferisci che invece delle parole usi le formule? Con le formule non ci sono più problemi di apostrofi, di plurali e singolari, di maschili e femminili”.

“Ok, ok, va benissimo così. Se faccio quella sostituzione, il primo postulato diventa uguale al secondo”.

“O, se fai la sostituzione nel secondo, è quello che diventa uguale al primo”.

“Esatto”.

“Quindi, a questo livello, le regole non fanno differenza tra punti e rette. Se due persone aprono la scatola del gioco e uno crede che le pedine rosse siano le rette e le blu i punti, e l'altro invece crede il contrario, fino a questo momento le regole non dicono chi abbia ragione. Se avessimo usato il verbo

appartenere per i punti e

contenere per le rette, allora avremmo fatto una differenza. Con il verbo

incidere manteniamo una perfetta simmetria. Anzi, il termine usato per questo tipo di simmetria dai Veri Matematici è

dualità”.

“Va bene, allora”.

“Ora, in un mondo perfetto sarebbe bellissimo fermarsi qui: due soli postulati, uno che si può confondere con l'altro, e basta”.

“E non possiamo farlo?”.

“Eh, no. Introduciamo un postulato che ci permetta di escludere casi degeneri, coi quali non vogliamo avere a che fare perché porterebbero a introdurre un sacco di eccezioni nei teoremi che poi scriveremo”.

“Casi degeneri? In che senso?”.

“Pensa a una scatola con una pedina sola, per esempio”.

“E che gioco è, un gioco con una pedina sola?”.

“Appunto”.

“E poi, sarà un punto o una retta?”.

“Potrebbe essere sia un punto che una retta: sono entrambi casi degeneri che non vogliamo. Ancora peggio: pensa a una scatola vuota”.

“Bella fregatura! Ma le regole non proibiscono situazioni di questo tipo?”.

“Sai che in questo caso entrano in gioco le meravigliose proprietà dell'insieme vuoto”.

“Oh no”.

“Eh sì. Una scatola vuota è compatibile, per esempio, con la regola che dice che due rette devono intersecarsi in un punto: dato che di rette non ce ne sono, è impossibile che la situazione contemplata dalla regola non si verifichi”.

“Vabbé, il delirio dei Veri Matematici con l'insieme vuoto è proverbiale. Escludiamo pure questi casi degeneri”.

“Benissimo, ecco qua:”.

P3. Esistono almeno quattro punti distinti a tre a tre non collineari.

“Uhm, fammi capire. Così escludiamo strutture con pochi punti: ne servono almeno 4”.

“Bene. Questi quattro non stanno tutti sulla stessa retta. Anzi, se ne prendi tre, come preferisci, nemmeno quei tre stanno sulla stessa retta”.

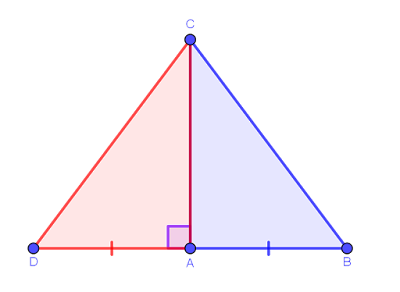

“Quindi posso immaginarmi una cosa del genere?”.

“Puoi certamente farlo, ma sappi che non è l'unico modo per immaginarsi questa situazione”.

“Va bene, anche se ancora non capisco”.

“Porta pazienza: capirai”.

“Ok. Ma l'introduzione di questo postulato non porta una asimmetria nella dualità che tanto ti piaceva?”.

“Ah, ottima domanda! No, non lo fa: prova a enunciare il postulato duale”.

“Oh, allora, scambiando rette con punti mi verrebbe da dire una cosa del genere:”.

P4. Esistono almeno 4 rette distinte che a tre a tre non incidono sullo stesso punto.

“Ottimo, hai anche usato il verbo

incidere”.

“E non dovremmo aggiungere questo postulato, per mantenere la dualità?”.

“No, se prendi i quattro punti del postulato 3, e consideri tutte le rette che passano per due di quei punti, il tuo postulato 4 è automatico”.

“Ah, ma lo vedo anche dal disegno!”.

“Esatto”.

“Bene, e adesso?”.

“E adesso preparati a una sorpresa: questi postulati non definiscono solo la geometria alla quale siamo abituati, ma definiscono anche altri tipi strani di geometrie. Anzi, a dir la verità mi aspettavo un'obiezione”.

“Quale?”.

“Questi tre postulati non prevedono le rette parallele, che nella geometria a cui pensiamo sempre esistono”.

“Ah, hai ragione. Anzi, il postulato 2 le vieta proprio, le rette parallele!”.

“Esattamente. In questo tipo di geometria le rette parallele non esistono. Per questo viene chiamata

geometria proiettiva”.

“È quella dei disegni in prospettiva?”.

“Esatto: nei disegni in prospettiva le rette parallele non esistono: quelle che nella realtà sono parallele, in prospettiva si intersecano sulla linea d'orizzonte”.

“Va bene. Qual è, invece, la sorpresa a cui mi devo preparare?”.

“Eccola qua: quanti punti sono necessari per lavorare con questa geometria?”.

“Beh, infiniti, no? Devo sempre poter disegnare le rette”.

“E chi ha detto che le rette sono composte da infiniti punti?”.

“Eh, se sono rette devono per forza… No, mi fermo subito, non succede niente

per forza”.

“Bene”.

“I postulati non parlano mai di infiniti punti”.

“Bene”.

“E mi pare che da nessuna parte sia sottinteso il concetto di infinito. Nella geometria euclidea c'erano dei postulati apposta che ci permettevano di capire che una retta contiene infiniti punti”.

“Benissimo. Qua invece no: quindi è lecito che nella nostra scatola che contiene le pedine di questo gioco ci sia un numero finito di oggetti”.

“Che strano”.

“Ecco una configurazione di punti e rette che rispetta i postulati”.

“Cosa sto guardando? Una figura?”.

“No, l'universo di questa geometria. È composto da 7 punti:

A,

B,

C,

D,

E ,

F,

G”.

“Questi li vedo”.

“Poi ci sono delle rette. Tieni presente che, anche se sono disegnate come segmenti, in realtà non sono composte da infiniti punti. I segmenti ci servono solo per vedere meglio la struttura ma, tanto per fare un esempio, la retta che passa per

A,

E e

B non contiene altri punti”.

“È una retta composta da soli tre punti?”.

“Esatto”.

“Che roba”.

“E quell'arco?”.

“È una retta anche lui”.

“Ma come? Non è drit… oh”.

“Già”.

“Non c'è scritto da nessuna parte che una retta è dritta”.

“Già. Inoltre, l'arco non esiste nemmeno, è solo un ausilio per raggruppare i punti”.

“Ah, va bene, che roba”.

“Avrei anche potuto descrivere gli oggetti senza l'ausilio di un disegno, ma sarebbe stato più brutto e meno comprensibile”.

“Come?”.

“Così: ti ho già fatto l'elenco dei punti, mi basta fare anche quello delle rette”.

Elenco delle rette:

{

A,

E,

B}

{

A,

G,

F}

{

A,

D,

C}

{

D,

E,

F}

{

B,

G,

D}

{

B,

F,

C}

{

C,

G,

E}

“Tutto qua?”.

“Tutto qua. Puoi verificare che i tre postulati sono validi: se scegli due punti qualsiasi, c'è una sola retta che passa per entrambi. Se scegli due rette, queste si intersecano in un solo punto. Infine, esistono quattro punti a tre a tre non allineati, per esempio

A,

E,

G,

D”.

“Ed esistono anche quattro rette che non passano per uno stesso punto. Anzi, per ogni punto passano esattamente tre rette”.

“E allora sarà vera anche la proposizione duale: riesci a vederla?”.

“Dovrebbe essere: ogni retta contiene esattamente tre punti. Ed è vero!”.

“Benissimo”.

“Che strano, una geometria con sette punti e sette rette. Ma è un caso che il numero di punti e il numero di rette siano uguali?”.

“Hai già dimenticato la dualità?”.

“No ma… Ah! Se devo poter scambiare punti con rette, il numero dei punti deve essere uguale a quello delle rette, altrimenti non ce la faccio”.

“Proprio così”.

“E adesso?”.

“Adesso, facciamo qualche altro esempio, ragioniamo un po' su quello che succede, poi giochiamo”.

“Ottimo!”.