Oggi in edicola, assieme a una grossa sindrome dell'impostore. E Dante, Borges, Buzzati, Melville.

giovedì 31 ottobre 2024

lunedì 11 marzo 2024

Newton

Il progetto iniziale del librino sulle funzioni prevedeva anche che io scrivessi qualcosa su un matematico famoso. Poi il progetto è cambiato, è cambiata la lista dei personaggi, assegnati tutti a un'autrice unica. Dunque il pezzo è rimasto in mano mia, e visto che non si butta via niente lo metto qua sotto.

Il 4 ottobre 1582 papa Gregorio XIII pubblicò la bolla pontificia Inter Gravissimas, che conteneva questa frase:

E mentre noi stessi, forti dell'autorità che a noi, benché indegni, è stata data da Dio, ci occupavamo di questa preoccupazione, dal caro figlio Antonio Giglio, professore di scienza e medicina, ci è stato dato il libro che il suo defunto fratello Luigi aveva scritto, in cui, per mezzo del ciclo d'epatta da lui inventato, e in relazione diretta col numero d'oro, e adattato alla durata di qualunque anno solare, ha mostrato che tutti i difetti del calendario possono essere corretti con un rapporto costante valido per tutti i secoli, in modo che il calendario non sia soggetto a nessun altro cambiamento nel futuro.

La "preoccupazione" di cui parlava era relativa al problema di mantenere intatti gli antichi riti ecclesiastici, pur modificando il calendario. Perché il calendario andava modificato, visto che quello giuliano, in vigore fino a quel giorno e non molto preciso, aveva accumulato un errore di dieci giorni.

La bolla introduceva un nuovo calendario, detto poi gregoriano, che correggeva l'errore e calcolava il tempo in modo più preciso. Esso fu subito adottato in alcuni paesi cattolici, si diffuse poi negli anni successivi anche in altri paesi cattolici, ma fu rifiutato dai paesi protestanti, che lo adottarono soltanto in epoche successive. Gli stati luterani e calvinisti lo adottarono nel 1700, e quelli anglicani nel 1752.

Il giorno di Natale del 1642, secondo il calendario giuliano allora in vigore, a Woolsthorpe-by-Colsterworth nacque Isaac Newton. Per i paesi cattolici era già il 4 gennaio 1643, ma il villaggio di Woolsthorpe-by-Colsterworth si trova nella contea del Lincolnshire, a 170 km da Londra, in pieno territorio anglicano. E, infatti, Isaac Newton dichiarò sempre, a chi glielo chiese, di essere nato "il giorno di Natale dell'anno di grazia 1642". Se domandassimo al più famoso motore di ricerca su internet quale sia la data di nascita di Newton, avremmo invece come risposta la data del 4 gennaio 1643. Punti di vista.

Mentre Newton frequentava la scuola locale, le sue doti venivano notate da uno zio che consigliò la mamma di iscriverlo a Cambridge, cosa che avvenne nel 1661. Inizialmente Newton si dedicò alla chimica, che non abbandonò mai del tutto, poi si dedicò alla lettura del classico matematico per antonomasia, gli Elementi di Euclide, e in seguito studiò il metodo delle coordinate di Cartesio, l'ottica di Keplero, gli scritti di Viète e l'Arithmetica infinitorum di Wallis, opera che lo influenzò moltissimo. Dopo aver assimilato le conoscenze matematiche dell'epoca, Newton era pronto per contribuire con idee proprie e originali. Nel 1665, all'età di 23 anni, pubblicò la sua prima scoperta: il modo di esprimere alcune funzioni sotto forma di somme infinite, il cosiddetto teorema binomiale. Siamo abituati a considerare le funzioni come una sequenza finita di operazioni elementari, e così sono state presentate le funzioni in questo volume. Ma esistono anche funzioni più complesse, che non si possono esprimere in questo modo. Ecco quindi l'idea di Newton: se non posso esprimere una funzione mediante una sequenza finita di operazioni semplici, allora devo dare un senso all'idea di svolgere infinite operazioni. L'idea che per i matematici Greci era da evitare a tutti i costi, cioè l'idea di infinito, ora non era più un tabù. Punti di vista.

Ed è ragionando sull'infinito che Newton arriva a formulare una delle sue scoperte più importanti: il calcolo infinitesimale (di cui dovrà condividere la paternità con Leibniz; i due matematici avevano sviluppato autonomamente, e all'insaputa uno dell'altro, il calcolo con gli infinitesimi e infiniti. Di questo parleremo più avanti). Egli immaginava le funzioni come oggetti dinamici: pensiamo alla variabile indipendente, la x, come a un fiume che scorre; ecco allora che la funzione agisce su questo flusso di numeri per alterarne il percorso. Newton, infatti, chiamava fluenti le variabili di ingresso e di uscita di una funzione, e si chiedeva come misurare il tasso di variazione istantaneo della variabile in uscita: di quanto varia l'uscita se l'ingresso varia di una certa quantità? E se la quantità di cui varia la variabile in ingresso è molto piccola, infinitesima, di quanto varia la variabile in uscita? Newton chiamava flussioni le velocità di variazione delle fluenti: noi, oggi, ci riferiamo a esse col nome di derivate.

La prima opera in cui Newton descriveva la sua analisi infinita si intitolava De analysi per aequationes numero terminorum infinitas e fu pubblicata nel 1711. È interessante leggere cosa pensasse di questo nuovo metodo:

E qualsiasi cosa l'analisi comune esegua per mezzo di equazioni con un numero finito di termini (purché lo si possa fare), questo metodo può sempre eseguire la stessa cosa per mezzo di equazioni infinite. Così non ho esitato a dare ad esso lo stesso nome di analisi. Infatti i ragionamenti usati in questa analisi non sono meno certi di quelli usati nell'altra, e le sue equazioni non sono meno esatte.

Da allora i matematici non hanno più cercato di evitare l'infinito, come invece avevano fatto i greci.

Mentre Newton espandeva le sue conoscenze in Gran Bretagna, un altro matematico scopriva le stesse idee nel continente europeo: Leibniz, che nel 1676 era giunto alle stesse conclusioni di Newton. Anch'egli aveva capito come affrontare il mondo degli infiniti e degli infinitesimi. Nel 1684, dunque molto prima di quanto fece Newton, pubblicò la propria versione del calcolo differenziale e, due anni dopo, quella sul calcolo integrale.

Di chi fu, quindi, l'idea originale? Chi aveva copiato da chi? All'epoca nacque una polemica tra i sostenitori di Newton e quelli di Leibniz, che non si risolse immediatamente. Oggi sappiamo che Newton formulò il suo metodo circa dieci anni prima di Leibniz; del resto, Leibniz pubblicò i propri risultati prima di Newton, ma egli fece le proprie scoperte indipendentemente da Newton. Nessuno copiò nessuno, insomma: evidentemente i tempi erano maturi per questo grande passo verso l'infinito.

Anche se le idee erano le stesse, i metodi per svilupparle erano però diversi. L'idea di Newton nasceva dalla fisica, e venne poi rivestita di geometria in modo che i contemporanei potessero comprenderla meglio. L'opera più famosa di Newton, quella che fu la sua prima presentazione del calcolo infinitesimale, fu pubblicata nel 1687 e si intitolava Philosophiae naturalis principia mathematica. Già dal titolo si capisce come essa sia un'opera di grande respiro, non un breve trattato su un nuovo metodo di calcolo. Era una presentazione dei fondamenti della fisica e dell'astronomia in cui veniva usato il linguaggio della geometria.

Newton non fu il primo a usare operazioni di differenziazione o integrazione: già altri matematici avevano studiato funzioni particolari con questi metodi. Il suo contributo fondamentale fu quello di raggruppare le varie tecniche speciali in un unico metodo generale, applicandolo a tutte le funzioni.

Si dice che Philosophiae naturalis principia mathematica sia stato l'apice della Rivoluzione scientifica, termine con il quale si fa riferimento a quella serie di eventi che ha portato allo sviluppo della scienza moderna. La pubblicazione dell'opera De revolutionibus orbium coelestium di Copernico ne segna, convenzionalmente, l'inizio. La teoria eliocentrica di Copernico aveva tolto la terra dal centro dell'universo, mostrando come una descrizione del moto dei pianeti fatta tenendo come riferimento centrale il sole fosse sostanzialmente più semplice, cioè senza ipotesi aggiuntive create ad hoc. Successivamente Keplero perfezionò la teoria, formulando le leggi che portano il suo nome, riguardanti il moto dei pianeti intorno al sole: il moto dei pianeti avviene su orbite ellittiche (e non necessariamente circolari), il segmento che congiunge il sole con un pianeta spazza aree uguali in tempi uguali, e infine il quadrato del periodo orbitale di un pianeta è proporzionale al cubo del semiasse maggiore della sua orbita. Queste leggi, tradotte in termini più comprensibili, anche se meno rigorose, ci dicono che la velocità orbitale di un pianeta è maggiore quando il pianeta si trova vicino al sole, ed è minore quando il pianeta si trova più lontano.

Newton riuscì a dimostrare che le tre leggi di Keplero sono la conseguenza di un'unica legge che si applica a qualunque corpo dotato di massa, la famosa legge di gravitazione universale. Fu il primo ad affermare che la dipendenza della forza gravità dalla distanza tra i due corpi era legata da una proporzionalità quadratica inversa. E cioè, se indichiamo con m1 e m2 le masse di due corpi e con r la loro distanza, allora la forza di attrazione è direttamente proporzionale alle due masse e inversamente proporzionale al quadrato della distanza. Indicando con G la costante di proporzionalità, la legge è

F=Gm1m1/r2.

Bisognerà aspettare Einstein per ottenere miglioramenti sostanziali a questa nuova concezione dell'universo, questa cosmologia.

Come faceva Newton a essere così avanti sui tempi? Capitano momenti, nella storia, in cui vengono fatti enormi passi avanti, e non è detto che essi siano il merito di un'unica mente geniale. Newton stesso ha affermato: non so come io appaia al mondo, ma per quel che mi riguarda mi sembra di essere stato solo come un fanciullo sulla spiaggia che si diverte nel trovare qua e là una pietra più liscia delle altre o una conchiglia più graziosa, mentre il grande oceano della verità giace del tutto inesplorato davanti a me. Del resto, bisogna avere una mente che si diverte a esplorare per poterli fare davvero, questi passi avanti.

Per esempio, come è nata l'idea del calcolo con le flussioni? Per capire come varia, istante per istante, una funzione, Newton ha pensato di spezzettarla in tante piccole parti, analizzarle singolarmente, per poi sommare tutti i risultati. Occorre avere una doppia idea: da un lato quella di lavorare con quantità evanescenti, infinitesime; dall'altro, quella di poter sommare infiniti termini. L'idea di somma infinita nacque in seguito agli studi sul teorema binomiale, una delle prime, e fondamentali, scoperte matematiche di Newton, già citata all'inizio di questo paragrafo.

Tutti gli studenti di scuola superiore, oggi, imparano la formula detta quadrato di binomio, che afferma che (a+b)2 = a2 + 2ab + b2. Spesso si studia anche il cubo di binomio, che si traduce in questa formula: (a+b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + a3, e qualcuno vede anche una generalizzazione a tutte le potenze naturali, in cui i coefficienti vengono costruiti mediante il triangolo di Tartaglia.

Newton mostrò che la regola della potenza del binomio può essere generalizzata anche a potenze frazionarie, a patto che la somma risultante sia infinita. Espressa in termini moderni, la formula è la seguente:

(1+x)a = 1 + ax + a(a−1)/2! x2 + a(a−1)(a−2)/3! x3 + …

La formula non ha termine: la somma è infinita. Si tratta di una serie di potenze in cui il coefficiente generico di xn si costruisce in questo modo:

a(a−1)(a−2)…(a−n+1)/n!.

Per esempio, se volessimo esprimere la funzione radice quadrata in questo modo, potremmo scrivere che

√(1+x) = (1+x)1/2 = 1 + x/2 − x2/8 + x3/16 − 5x4/128 + 7x5/256 + …

Il poter lavorare con somme infinite, generalizzazione di regole note e consolidate come il quadrato di binomio, ha consentito poi a Newton di poter definire i metodi del calcolo differenziale. La matematica funziona così, un mattone alla volta. Si costruisce pian piano, appoggiandosi sulle basi poste da altri. Scriveva Newton, in una lettera a Robert Hooke, citando le parole attribuite a Bernardo di Chartres:

Se ho visto più lontano, è perché stavo sulle spalle di giganti.

Punti di vista, insomma.

martedì 27 febbraio 2024

Funzioni e equazioni

Questa settimana in edicola, allegato alla Gazzetta dello Sport e al Corriere della Sera, c'è questo volumetto:

Che parla di funzioni e equazioni, che sono un po' la stessa cosa e un po' no e magari si rischia di fare confusione, ma ai Veri Matematici piace vedere le cose da punti di vista diversi e quindi va bene così.

Io lo prenderei, tra l'altro la data ufficiale di uscita è il 29 febbraio, quando mai ricapita di comprare un libro proprio il 29 febbraio?

martedì 5 maggio 2015

Scienziaggini

Dicevo, Mix non lo conoscevo, e quando ho saputo che sarebbe uscito un suo elettrolibro per i tipi di 40k mi sono detto: ma pensa, non sapevo che fosse un matematico.

E infatti non lo è.

In realtà a Mix piace scrivere, e in questo libro lo fa parlando di cose di scienza, ma non come lo farebbe un Vero Scienziato. Lo fa in modo umoristico, che quando leggi ti sembra che sia una cosa seria e poi, zac, ti trovi in un altro universo in cui è possibile viaggiare nel tempo (ma solo in modalità base base), in cui abbiamo avuto un primo contatto con una specie extraterrestre, in cui la siepe di cui Leopardi parla nella sua L'infinito è… beh, oh, non posso mica dire tutto sennò spoilero troppo.

Bene, il titolo del libro è Scienziaggini, lo potete trovare su amazon o bookrepublic, costa 1.99 euro. Leggetelo, ha anche una prestigiosa prefazione scritta da un Vero Scienziato.

lunedì 15 dicembre 2014

Complesse rotazioni

“Eh, coi numeri complessi si può risolvere il gioco in modo molto elegante”.

“Ma perché proprio i numeri complessi? Mi sembra un problema di geometria”.

“Certo, e proprio per questo i numeri complessi sono utili”.

“Ma se non c'entrano niente con la geometria!”.

“Qui ti sbagli, c'entrano eccome. Per capire il perché bisogna fare un passo indietro, ai numeri negativi”.

“Tipo −1, −2, −3?”.

“Sì. A dir la verità, ci basta −1. ”.

“Boh, continuo a non capire cosa c'entri la geometria”.

“Prendi un numero qualsiasi, positivo. Per esempio 3”.

“Va bene. Che ci faccio?”.

“Rappresentalo su una retta”.

“E fin qua è facile”.

“Ora moltiplicalo per −1”.

“Diventa −3”.

“Bene, ora ti faccio un disegno”.

“Bè? Cosa vuoi dire? Che c'entra la geometria perché moltiplicando per −1 hai spostato un punto da una parte a quell'altra? Mi sembra banale”.

“Diciamo, più precisamente, che ho ruotato il segmento che va da 0 a 3 e l'ho sovrapposto a quello che va da 0 a −3”.

“Possiamo dire che moltiplicare per −1 è come fare una rotazione di 180 gradi?”.

“In senso antiorario, sì”.

“Volendo anche in senso orario, se giri dall'altra parte ottieni sempre −3”.

“Certo. Siccome dobbiamo decidere un verso, diciamo che scegliamo quello antiorario”.

“Perché dobbiamo decidere?”.

“Perché tra un po' dovremo essere più precisi”.

“Va bene. Ancora non vedo numeri complessi, però”.

“Adesso arrivano, porta pazienza. Fino ad ora abbiamo trasformato una moltiplicazione per un numero particolare in una rotazione”.

“Sì, −1 fa ruotare di 180 gradi”.

“Bene. Ora ci chiediamo: quale numero produrrà una rotazione di 90 gradi?”.

“Cioè metà dell'angolo generato da −1. Mi sembra facile, −1/2”.

“Troppo facile, infatti. Ricordati che l'operazione che ha prodotto la rotazione è una moltiplicazione, e tieni presente che ci piacerebbe mantenere tutte le proprietà delle operazioni. Quindi, se moltiplicare per −1/2 potesse tradursi in una rotazione di 90 gradi, vorrebbe dire che moltiplicare per due volte per −1/2 ci dovrebbe portare a una rotazione di 180 gradi. Ma non è così”.

“Non è così perché moltiplicare due volte per −1/2 significa moltiplicare per 1/4, vero?”.

“Certo”.

“Ma allora dovremmo trovare un numero che moltiplicato per sé stesso due volte sia uguale a −1. Ma non esiste!”.

“Eh”.

“E poi, ora che ci penso, una rotazione di 90 gradi non avrebbe nemmeno senso! Non c'è niente a metà via, se ruoti solo di 90 gradi non ruoti il segmento in modo da sovrapporlo alla retta dei numeri”.

“Molto bene, questo è un altro problema, che in realtà ci fa fare un passo avanti verso la soluzione”.

“Quindi stiamo cercando un numero che non esiste che produce una rotazione di un segmento che rappresenta un numero in una zona in cui non ci sono numeri”.

“Perfetto”.

“Vabbé, mi piacerebbe sapere come i Veri Matematici possano aver risolto questo problema non risolubile”.

“Fanno come il capitano Kirk (l'unico, quello vero) con il test Kobayashi Maru: cambiano le regole”.

“Rimango senza parole”.

“Il numero che moltiplicato per sé stesso due volte dà come risultato −1 non c'è? Bene, lo inventiamo (o lo scopriamo, c'è sempre stato ma non ce ne siamo ancora accorti)”.

“Secondo te c'è sempre stato, naturalmente”.

“Naturalmente”.

“E come se la cavano i Veri Matematici col fatto che ruotando di 90 gradi si arriva in una zona senza numeri?”.

“Semplice: riempiono anche quella zona di numeri”.

“Ovvio, come ho fatto a non pensarci prima?”.

“Definiamo quindi un nuovo numero che chiamiamo i e che ha questa proprietà: ruota i segmenti di 90 gradi in senso antiorario. O, se vogliamo stare fuori dalla geometria, tale che il suo quadrato sia uguale a −1”.

“Un numero che non esiste”.

“Se vuoi. Adesso comunque esiste”.

“E perché proprio i?”.

“Iniziale di immaginario”.

“Mi prendi in giro?”.

“No, no, è proprio così che lo chiamano i Veri Matematici. Questo i è l'unità immaginaria”.

“Come unità? Vuoi dire che ce ne sono altri?”.

“Ovviamente. Cosa ci impedisce di fare i + i?”.

“Che farebbe 2i?”.

“Già. O anche i + 1”.

“E quanto fa?”.

“i + 1”.

“Continuo a pensare che tu mi stia prendendo in giro”.

“No, le cose stanno davvero così. Se ammettiamo l'esistenza di i, e se vogliamo continuare a servirci delle proprietà di cui godono di solito i numeri, dobbiamo anche ammettere l'esistenza di un'infinità di nuovi numeri, formati sommando i vecchi numeri reali con i nuovi numeri immaginari. Qualcosa del tipo a + ib, con a e b reali”.

“Bleah. E come li chiamiamo, questi numeri?”.

“Numeri complessi”.

“Ma dai”.

“Non è uno scherzo, si chiamano proprio così. E possiamo anche rappresentarli su un piano in maniera molto facile: il numero a + ib corrisponde al punto di coordinate (a,b). Ti faccio notare che in questo modo risolviamo anche il problema di non avere numeri al di fuori della retta: adesso ci possiamo riempire un intero piano. Ma non stiamo a fare la solita trattazione che si fa a scuola e che tu conosci già”.

“Certo, no, non facciamola, so già tutto”.

“Bene”.

“STAVO SCHERZANDO”.

“Ah, eh, ecco. Ma va bene lo stesso, non ci interessa davvero ora ripercorrere tutta la storia. Vorrei concentrarmi su un aspetto, quello delle rotazioni. Usando i numeri complessi possiamo riempire tutto il piano, e possiamo anche definire l'unità immaginaria i in modo alternativo, cioè non come si fa di solito a scuola. Possiamo dire che ogni numero complesso, oltre a essere associato a un punto del piano di coordinate (a,b), è anche associato a un vettore che parte dall'origine e arriva in (a,b)”.

“Fin qua posso essere d'accordo, invece di disegnare un punto posso disegnare tranquillamente una freccia”.

“Bene, quindi hai capito che punti del piano, numeri complessi e vettori sono tre aspetti dello stesso ente”.

“Diciamo di sì”.

“Perfetto, allora i sarebbe quell'unico numero che moltiplicato per un vettore lo fa ruotare di 90 gradi in senso antiorario”.

“Ma come fa un numero a fare ruotare un vettore?”.

“Lo fa così come il numero −1 fa ruotare di 180 gradi un numero reale, cioè un vettore orizzontale”.

“Ma il numero −1 fa ruotare i vettori perché è così che funzionano le operazioni!”.

“Benissimo, e qui noi facciamo il contrario. Definiamo le operazioni tra i numeri complessi in modo tale che funzionino come le rotazioni, e siamo a posto”.

“Ma… ma… ma si può? Ma non è come barare? Davvero i Veri Matematici fanno così?”.

“I Veri Matematici fanno un po' quello che vogliono. Se scoprono che le cose funzionano, sono felici e pubblicano i loro risultati, dopo averli ripuliti e circondati da un'aura di mistero. Se invece le cose non funzionano, buttano via tutto e non dicono niente a nessuno. Storicamente i numeri complessi non sono nati così come ti sto raccontando: hanno avuto un'altra origine. È una storia nota: provando a risolvere le equazioni di terzo grado si è visto che se si usavano questi numeri di cui nessuno conosceva il significato (e di cui molti dubitavano pure l'esistenza), le cose funzionavano meglio. Poi è successo che studiando le operazioni tra i vettori nello spazio altri Veri Matematici hanno scoperto altri numeri, che sono poi stati chiamati quaternioni, che rappresentavano molto bene i rapporti tra vettori nello spazio. Prendere un vettore e moltiplicarlo per un quaternione significa allungarlo o accorciarlo e ruotarlo nello spazio. La cosa meravigliosa è che poi, se si studiano le stesse operazioni tra vettori nel piano, i quaternioni in un certo senso si semplificano e diventano i numeri complessi. E allora, volendo, i numeri complessi si potrebbero ridefinire non seguendo la strada classica, ma come quozienti tra vettori nel piano. In generale, quindi, moltiplicare un vettore per un numero complesso significa allungarlo (o accorciarlo, o anche lasciarlo così com'è, naturalmente) e ruotarlo”.

“Che roba. Ho capito una parola ogni dieci, ma mi sembra di intuire che ci siano due modi diversi per vedere le stesse cose, e questo ti fa andare in brodo di giuggiole, vero?”.

“Sì, lo confesso. Aver studiato i numeri complessi a scuola, dove i era la famosa radice di meno uno, e aver rivisto tutta la loro costruzione a partire dal rapporto tra due vettori, mi ha entusiasmato”.

“Mah. E questi numeri complessi servono poi per risolvere il problema del tesoro?”.

“Anche, sì. Ma prima di farlo, se ti interessa questo modo alternativo di definire i numeri complessi, e se vuoi anche sapere qualcosa anche sui quaternioni, ti consiglio di dare un'occhiata a uno dei libri di Giorgio Goldoni. Fa parte della collana Il professor Apotema insegna…, e si intitola proprio I numeri complessi del piano e dello spazio”.

“Ah, un altro libro della collana, bello!”.

“Sì. La prossima volta parliamo poi del problema del tesoro”.

mercoledì 12 novembre 2014

Matematica e gioco d'azzardo

L'intento è serio: abbiamo raccontato cosa succede in chi si fa prendere così tanto dal gioco da perdere la testa e trasformare il divertimento in malattia.

La matematica ci fa capire dove siano nascosti gli inganni che ci fanno credere di poter vincere anche quando le probabilità sono nettamente contro di noi. Perché, come diceva un saggio, non esistono cose come i pasti gratis, e nessun ente che gestisce il gioco d'azzardo ha mai proposto una scommessa equa.

Il libro fa parte della collana Altramatematica di 40k unofficial, e costa 1.99 euro. Guardatelo, via.

lunedì 15 settembre 2014

Una serie di fortunati eventi

Pochi giorni fa lui ha compiuto 18 anni e io ho assistito a una conferenza di Massimo Recalcati al festival della filosofia di Modena, dal titolo Il modello paterno.

Recalcati ha iniziato parlando dell'evaporazione del concetto di padre, così come lo si intendeva una volta. E fin qua ok. Ha poi aggiunto che la figura del padre è comunque ancora oggi necessaria perché è solo attraverso l'incontro con l'esperienza del limite che si può fare esperienza del desiderio. E qui i padri già cominciano a drizzare le orecchie per provare a capire il loro nuovo ruolo.

Poi è arrivato a parlare di Telemaco, che è il figlio che sa fare esistere il padre (al contrario di Edipo), come Cristo che salva Dio (citando Lacan che, io, ho sentito nominare per la prima volta in quel momento). Per me Cristo che salva Dio è un concetto molto illuminante, uno di quei pensieri sotto traccia che ti girano per la testa senza che tu te ne renda conto.

Poi, Recalcati ha paragonato questo capovolgimento teologico a quello che succede nella storia raccontata da La Strada, in cui la vita del bambino senza nome in un mondo senza Dio rende ancora possibile l'esistenza di Dio.

In quella storia è il figlio che salva il padre.

E questa frase, il figlio che salva il padre, dopo tutto quello che ti è successo da quando lui aveva 11 anni e tu leggevi La Strada, e vedevi proprio lui nel bambino senza nome, questa frase ha evitato tutti i filtri vulcaniani che ti eri fabbricato nel corso della vita, è andata diretta alla pancia, ti ha colpito come mai ti saresti aspettato, e ti ha commosso oltre ogni misura (e dignità di uomo adulto in piedi in mezzo a piazza Grande, ma vabbé).

Dunque buon compleanno, salame che non sei altro. Benvenuto nella maggiore età. E grazie.

lunedì 28 luglio 2014

Particelle familiari

Recensione breve: ho letto il libro Particelle familiari di Marco Delmastro e mi è piaciuto, leggetelo.

Recensione lunga: Marco Delmastro è un fisico che lavora a ATLAS, uno degli esperimenti del CERN che ha osservato il (un?) bosone di Higgs. In questo libro racconta cosa fa un fisico sperimentale, come fa a osservare particelle così piccole e elusive che anche solo il termine "osservare" assume significati nuovi.

Il libro è dedicato a chi non sa niente di fisica e vorrebbe saperne qualcosa di più, vorrebbe capire: non contiene formule, non contiene figure, non contiene spiegoni complicati. Le figure, però, Marco le mette sul suo blog, assieme a spiegazione più dettagliate per i più curiosi (con anche qualche formula, sì). Più che una relazione scientifica (cosa che non vuole essere), è un racconto, che parla della famiglia e degli amici di Marco, cioè gente normale (nel senso positivo del termine, se esiste, e se non esiste ho sbagliato termine) che cerca di capire cose speciali. Speciali e stranissime come quelle descritte dalla meccanica quantistica, per la quale onde e particelle sono un po' la stessa cosa e tu, ogni volta che leggi questa cosa, continui a chiederti ma come è possibile, ma cosa vorrà poi dire davvero questa cosa qui?

E a te piacciono tanto, le domande di questo tipo, che vorresti sapere tutto, e vorresti anche che LHC, l'acceleratore di particelle che spacca tutto, non fosse mai spento, e vorresti che ne accendessero uno ancora più grande, e che le scoperte eccezionali venissero annunciate più spesso. Poi ti dici che non sarebbero più eccezionali, e quindi pazienza. E allora arrivi alla fine del libro, spinto da questo desiderio di conoscenza, e ti trovi un capitolo finale che si intitola A che cosa serve? e che ti spiega qual è il senso della ricerca fondamentale. Che assomiglia un po' al senso della ricerca in matematica (che, in effetti, matematica e fisica teorica non sono mica tanto diverse, poi i matematici vincono perché non hanno bisogno di verificare nessuna teoria, e il metodo scientifico lo lasciano ai fisici, appunto, che costruiscono macchine gigantesche e meravigliose per capire se le cose sono proprio così come pensavano oppure no, mentre i matematici li stanno a guardare sogghignando con aria di giusta superiorità). Assomiglia anche alle domande che ti fanno gli studenti, quando dicono prof ma a cosa ci serve questa roba nella vita di tutti i giorni? E, poi, qua non ti sbagli, passano le generazioni ma ti fanno sempre quell'esempio, non lo cambiano mai, ti chiedono a cosa serve il quadrato di binomio quando vai a fare la spesa, e tu tiri un sospiro e cominci la tua predica.

E ti fermeresti anche qua, in questa recensione un po' strana, ma poi è successo che prima che tu finissi di leggere il libro è arrivato Peppe che ha scritto pure lui una recensione, che ti ha stupito nella sua parte finale, perché in quel momento non la capivi del tutto. Poi hai finito anche tu il libro, e sarà magari per la tua particolare e strana situazione personale in cui ti trovi in questo momento, sarà l'anzianità che ormai si fa avanti e ti rende sensibile a cose che prima non ti facevano né caldo né freddo, sarà il caldo, sarà Ulisse, fatto sta che la parte più bella ti è sembrata proprio la fine, quella delle navi volanti che arrivano fino alle stelle, del respiro profondo e del sorriso, che prima o poi arriverà, sicuro.

Se non si è capito, pazienza, leggete il libro. Costa 13 euro e 60, da Amazon.

martedì 25 marzo 2014

Un punto fermo — l'appendice

Eccola qua.

(Mi dicono che se aggiornate la vostra copia del libro dovreste ritrovarvela anche lì, tutto in automagico)

martedì 25 febbraio 2014

Un Punto Fermo

Questa volta non è di carta, è un ebook, piccolino, pubblicato da 40k. Fa parte della collana Altramatematica di 40k Unofficial, si intitola Un Punto Fermo e parla dell'enigma della scacchiera mutilata, della seconda più bella formula della matematica, dei dadi per giocare a Dungeons and Dragons, del gioco del 15 (con un premio mai riscosso), e dell'avanzata dei soldati nel deserto.

Se siete affezionati lettori di questo blog, molto probabilmente alcune cose le avete già lette. Le ho risistemate un pochino, e raccolte sotto forma di dialogo tra un Vero Matematico e il suo apprendista, che esplorano alcuni problemi apparentemente molto diversi tra loro andando alla ricerca di una costante.

Perché, in fondo, tutti cerchiamo una Costante.

Un Punto Fermo costa 1 euro e 99 centesimi, ed esiste anche grazie a .mau. e a tutti quelli di 40k.

giovedì 19 dicembre 2013

Altramatematica

Si tratta di una collana di ebook che parlano principalmente di matematica, fisica e informatica: non roba pesante, però. Il nome della casa editrice, 40k, dà un'idea delle dimensioni di ogni ebook: più o meno 40000 battute.

Anche il tono sarà leggero, perché tra gli autori sono gente strana: c'è il curatore della collana, .mau., con Matematica e infinito, c'è Peppe Liberti, con Più per meno diviso, ci saranno Paolo Alessandrini e i Rudi Mathematici.

Bé, tra qualche giorno ci sarò anche io.

Divertitevi.

martedì 28 maggio 2013

Autore:

Nel lontano marzo 2002 il sottoscritto, leggendo il resoconto di Rudy, verificò sulla propria copia del suddetto libro che, effettivamente, la prima parola dopo indice, sommario, elenchi vari, fosse proprio Autore:. Era vero.

Oggi Doug Hofstadter ha tenuto, ancora una volta a Bologna, una conferenza dal titolo L'onnipresenza dell'analogia in matematica, e io sono stato ad ascoltarlo.

Ha parlato di come ragionano i matematici, di cosa trovano interessante e di cosa, invece, trovano noioso. Ha parlato della ricerca dei pattern, di come viene generalizzata una regolarità, di ricerche che lui ha compiuto quando aveva 17-19 anni, descrivendo quel periodo come “un'esperienza ricca e gioiosa”.

Ha spiegato la genesi della funzione INT(x), descritta nelle pagine di Gödel, Escher, Bach; ha raccontato dei suoi studi di matematica e di fisica. Ascoltarlo è stato un piacere.

Bene, alla fine della conferenza si è messo a disposizione del pubblico: c'era chi gli faceva qualche domanda, chi gli portava un libro da autografare. Mi sono messo in coda anche io, e quando sono stato là davanti gli ho chiesto se, mentre firmava, potevo fargli una domanda. Lui ha risposto “ma certo”, e io gli ho domandato: “come mai la prima parola del libro è proprio Autore:?”.

Adesso so.

Lo dico, dai.

Ha aperto il libro all'ultima pagina e mi ha detto, vedi, qua nel finale c'è l'Autore che parla, nel dialogo. E proprio alla fine la Tartaruga dice Riattacca Introduzione Come Esaurirai RICERCARE; Canone Ascendente Riprodurrai Eternamente. E quindi il libro non termina lì, ma ricomincia dall'inizio, dall'introduzione, con l'Autore che parla, e racconta di come ha intrecciato insieme i tre personaggi che fanno parte del titolo del libro.

Il libro, dunque, non finisce mai, ma richiama sempre sé stesso, creando un meraviglioso strano anello.

giovedì 25 aprile 2013

REAMDE

Gioco Mortale, Fanucci editore, 14.88 €, 744 pagine.

Guerra Assoluta, Fanucci editore, 14.88 €, 685 pagine.

C'è anche in edizione per Kindle (e credo sia un unico volume), a 11.90 €.

Si tratta di un thriller ambientato ai giorni nostri, realistico (c'è solo una invenzione che, attualmente, non esiste, ma ne esistono molte imitazioni), non impegnativo come altri romanzi dell'autore, che corre via liscio e si lascia leggere in fretta. La sensazione che si ha nel leggerlo è proprio questa: voglio andare avanti per vedere quello che succede.

Ci sono molti personaggi ben delineati, ai quali ci si affeziona, e c'è una bella storia che si sviluppa in vari intrecci.

La traduzione, purtroppo, non è un gran che: sono presenti molti errori, a volte manca una parola, forse dopo le prime correzioni non hanno fatto una rilettura attenta, chissà. Leggo poi in giro commenti di lettori arrabbiati che non sapevano che il libro (che in originale si intitola REAMDE) fosse stato diviso in due parti; io lo sapevo, ma perché mi ero informato leggendo qua e là su internet: effettivamente sul primo volume non c'è scritto nulla che faccia capire che occorre acquistarne anche un secondo.

In ogni caso, un grazie a Fanucci per aver tradotto questo libro, e una richiesta: traducete anche il terzo volume del Ciclo Barocco, per favore? Rizzoli ha fatto solo i primi due, e poi ha lasciato perdere. Non è una bella cosa.

[Dimenticavo: lettore che vuoi informarti sui libri, non leggere la seconda di copertina di Guerra Assoluta, se non vuoi che ti spoileri tutto il primo libro]

sabato 1 dicembre 2012

Enigma

La prima è quella che racconta di me bambino, accompagnato da mio papà al cinema a vedere Biancaneve, nella versione in cartoni animati di Walt Disney. Mi racconta il babbo che io passai metà del tempo con gli occhi chiusi, terrorizzato dalla strega cattiva. I miei ricordi non sono molto precisi (avrò avuto sei anni, più o meno), tranne che in un punto: la scena in cui QUELLA MALEDETTA STREGA ORRIPILANTE SCENDE NELLE PRIGIONI DEL CASTELLO, ehm, io l'ho vissuta con gli occhi chiusi da entrambe le mani e al di sotto della linea dei sedili davanti a me, per stare nel sicuro. Ancora oggi, mi sento inquieto al pensiero di quella vecchiaccia col naso bitorzoluto.

La seconda storia è quella che vede ancora me stesso, molto più grande, acquistare e leggere un libro (di cui magari parlerò in un altro momento) su spionaggio e codici cifrati, presentati sia dal punto di vista tecnico che da quello storico. È stato grazie a quella lettura che ho imparato l'importanza che hanno avuto i matematici durante la guerra.

La terza storia è quella raccontata in Enigma, la strana vita di Alan Turing (di Tuono Pettinato e Francesca Riccioni, Rizzoli Lizard, 13.60€ in formato fisico e 11.99€ in formato Kindle)

È una storia a fumetti che racconta di Alan Turing, della sua vita, delle sue scoperte, del suo genio e della sua triste fine. La biografia è molto dettagliata, ma non è un testo matematico (non temete): vengono citate alcune pietre miliari della storia della matematica, come il paradosso di Russell, il programma di Hilbert, il teorema di Gödel, la macchina di Turing e l'omonimo test. Viene poi descritta l'attività di Bletchley Park, e vengono citate le macchine Enigma e Colossus.

Lo scopo di questo libro non è quello di dimostrare teoremi o di parlare di matematica, no. Lo scopo è quello di raccontare una storia, e di invogliare il lettore ad approfondire.

E direi che ci sia riuscito benissimo, se non fosse per quella brutta ossessione di Turing per la storia di Biancaneve. Se, come lui e come il bimbetto della prima storia, siete rimasti ossessionati da Grimilde, non andate a pagina 52 se siete soli in casa.

lunedì 15 ottobre 2012

mercoledì 12 settembre 2012

Considera l'aragosta

Considera l'aragosta, di David Foster Wallace, Einaudi, 14.45€ in formato cartaceo, è un'altra raccolta di saggi, o di esperienze di vita vissuta, che sto leggendo in questi giorni.

Dico che sto leggendo perché ho deciso di commentare ogni saggio subito dopo averlo finito, senza attendere di aver concluso la lettura di tutto il libro (naturalmente questo post sarà pubblicato alla fine).

Cominciamo.

Il figlio grosso e rosso

Ho un amico che è entusiasta di Las Vegas. Davvero, quando racconta degli hotel giganteschi, del vulcano finto, delle battaglie navali, della zona divertimenti per le famiglie, dei casinò e dei divertimenti un po' meno per famiglie, è sinceramente convinto della loro bellezza. Io rido, ma vabbé.

Ecco, in questo articolo si parla della visita a Las Vegas fatta da DFW in occasione degli Avn awards. Non metto link per cercare di mantenere un'aria di rispettabilità in questo blog, semmai googlate (e, se non avete il safesearch attivo, accertatevi almeno di non avere qualcuno alle vostre spalle). Bene, se anche a voi la descrizione delle bellezze di Las Vegas fatta dal mio amico vi è parsa un po' kitsch e vi ha fatto ridere, rimarrete certamente estasiati (o inorriditi, o tutte e due le cose, a seconda della vostra predisposizione d'animo) nel leggere di questo particolare aspetto di Las Vegas.

La fine di qualcosa senz'altro, verrebbe da pensare

(Su Verso la fine del tempo, di John Updike)

Nove pagine di critica abbastanza sferzante su un romanzo che non ho mai letto di un autore che non conosco. Non importa, c'è una bella descrizione del protagonista del romanzo, che si riflette in considerazioni varie sull'autore del romanzo stesso. Da leggere per poter arrivare a godere dell'ultima frase.

Alcune considerazioni sulla comicità di Kafka che forse dovranno essere tagliate ulteriormente

«Potete chiedere di immaginare che tutte le sue storie siano una specie di porta. Di immaginare noi che ci avviciniamo e battiamo a questa porta, sempre più forte, battiamo e battiamo, non solo perché vogliamo entrare, ma perché ne abbiamo bisogno; non sappiamo cosa sia ma possiamo sentirlo, questo desiderio disperato e assoluto di entrare, e battiamo e spingiamo e calciamo. Finché ecco che la porta si apre… e si apre verso l'esterno — eravamo già dove volevamo essere sin dal principio. Das ist komisch».

Autorità e uso della lingua (ovvero, politica e lingua inglese è ridondante)

Un saggio sull'uso della lingua inglese. All'inizio una pagina scritta dalla traduttrice avverte delle difficoltà incontrate durante la traduzione in italiano di un saggio riguardante l'uso dell'inglese. Segue una pagina scritta in corpo 4, immagino (65 righe e due titoli), di testo non tradotto riportante una serie enorme di errori.

Da segnalare per i non inglesi: una interessante considerazione sull'aborto e la figura dello Snobino — che tanto ricorda Tapparella.

La vista da casa della sig.ra Thompson

Come DFW ha vissuto la giornata dell'11 settembre 2001.

Come Tracy Austin mi ha spezzato il cuore

Un commento (un po' caustico) all'autobiografia della tennista Tracy Austin.

Forza, Simba

Sette giorni in Cammino con un Anticandidato

Come funzionava la campagna per la candidatura alle primarie repubblicane del 2000 di John McCain. Un lungo resoconto di come vivono i giornalisti al seguito del candidato, e una descrizione di tutto il baraccone politico americano. Interessante.

Considera l'aragosta

Il festival dell'aragosta del Maine, dove le aragoste diventano cibo comune e a buon mercato.

Il Dostoevskij di Joseph Frank

Questo l'ho sfogliato velocemente, e non l'ho letto con attenzione: dopo le prime pagine l'argomento non mi ha attirato abbastanza. DFW che parla del professor Frank che parla di Dostoevskij.

Commentatore

E anche questo l'ho solamente sfogliato: la struttura del testo, con frecce che puntano a riquadri e altre frecce che dai riquadri puntano a sottoriquadri, all'inizio è carina, ma dopo un po' diventa fastidiosa.

domenica 19 agosto 2012

La scossa

Leonardo ha scritto un libro in formato digitale sul terremoto in Emilia. Costa 3 euro, e tutti i diritti d'autore verranno devoluti alla ricostruzione del comune di Cavezzo.

È un libro che si legge volentieri, perché è scritto bene, e racconta della serie di terremoti che hanno colpito l'Emilia a partire dal 20 maggio 2012 (anche qualche mese prima, in realtà). Ma non racconta solo dei terremoti: parla anche del desiderio che hanno gli uomini di trovare un colpevole, parla del concetto di emilianità, del razzismo, dei politici e della prevenzione. E di Cavezzo.

Leggetelo, perché le cose che fanno ragionare sono belle.

sabato 18 agosto 2012

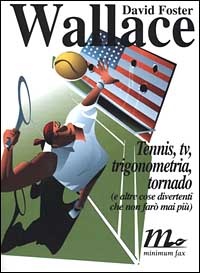

Tennis, tv, trigonometria, tornado

Tennis, tv, trigonometria, tornado (e altre cose divertenti che non farò mai più), di David Foster Wallace, Minimum Fax, 10.63€ in formato cartaceo, 8.90€ in formato elettronico, è il terzo libro che leggo di DFW.

Si tratta di una raccolta di saggi di argomenti diversi e slegati tra loro, che quindi commento separatamente.

Tennis, trigonometria e tornado racconta di quando l'autore faceva il tennista, da ragazzino, in Illinois, terra di grandi pianure e di tornado. Ogni tanto ci sono termini matematici infilati a caso (come in «...dove n è una funzione iperbolica limitata dal seno della bravura dell'avversario e dal coseno del numero di colpi scambiati fino a qual momento (approssimativamente)»), ma è molto piacevole da leggere.

E Unibus Pluram: Gli scrittori americani e la televisione. Ecco, questo non l'ho letto tutto: parla di programmi televisivi americani che io non ho mai visto, e fa riferimenti a saggi di autori americani che io non ho mai letto, e quindi per comprendere quello che stavo leggendo avrei dovuto studiare un po' di cultura pop americana. Ho deciso di soprassedere.

Invadenti evasioni è il resoconto di una visita, durata più giorni, alla Fiera Statale dell'Illinois. Una delle parti più belle del libro, con maiali, giovenche, majorette e cibi di tutti i tipi fritti.

Che esagerazione è un articoletto di 9 pagine che comincia così: «Negli anni '60 sono arrivati i metacritici poststrutturalisti, hanno capovolto gli assunti dell'estetica letteraria, quegli assunti che i suoi maestri avevano considerato come autoevidenti e, fondendo teorie del discorso creativo e posizioni metafisiche radicali, hanno reso l'interpretazione dei testi molto più complicata». Non avendo capito assolutamente nulla di questo primo periodo, ho saltato le 9 pagine seguenti e sono andato oltre. Credo che si parli di critica letteraria, ma non ne sono del tutto sicuro.

David Lynch non perde la testa racconta di una visita di David Foster Wallace al set del film Strade perdute. Ed è anche una lunga analisi delle opere di Lynch, molto bella e approfondita. Di David Lynch io ho visto soltanto Twin Peaks (e la mia malata sindrome da continuity mi ha costretto a vedere entrambe le serie, fino alla fine), e ho deciso che non avrei visto più nulla. Questo saggio mi ha spiegato il perché.

L'abilità professionistica del tennista Michal Joyce come paradigma di una serie di cose tipo la scelta, la libertà, i limiti, la gioia, l'assurdità e la completezza dell'essere umano è il saggio finale, che ci porta all'interno di un torneo di tennis. Scritto bene, come al solito, si legge molto volentieri; le descrizioni dei tennisti, degli scambi, delle partite sono così realistiche che non ti fanno rimpiangere il fatto che, effettivamente, non sei là anche tu.

Insomma, mi è piaciuto.

martedì 24 luglio 2012

Il professor Apotema insegna: il calcolo delle somme e il calcolo integrale

Questa volta si tratta del volume numero 4 (qui i volumi 1, 2, 3), dedicato al calcolo delle somme e al calcolo integrale, utilizzando l'approccio iperreale.

Somme e integrali vengono definiti e studiati in modo parallelo (per quanto riguarda le somme, ho scoperto cosa sono i numeri di Stirling, ad esempio), oltre alla teoria vengono presentate varie applicazioni interessanti, come il calcolo dei volumi, i baricentri, superfici e volumi di rotazione, l'integrazione numerica (compreso il metodo per ricavare la formula di Simpson, che di solito si trova scritta senza dimostrazione nei testi scolastici), densità di probabilità e metodi per generare distribuzioni di numeri pseudocasuali con densità assegnata.

Io, come al solito, lo consiglio.

Giorgio Goldoni, Il professor Apotema insegna: il calcolo delle somme e il calcolo integrale, ilmiolibro.it, 18€.

lunedì 23 luglio 2012

Tutto, e di più

Il vostro autore è un tizio con un interesse amatoriale di livello medio-alto per la matematica e i sistemi formali. Ha sempre detestato (con gli scarsi risultati che ne conseguono) qualsiasi corso di matematica seguito nella sua vita, con una sola eccezione, peraltro estranea al suo curriculum universitario: un corso tenuto da uno di quei rari specialisti che sanno dare vita e necessità ai concetti astratti, che quando tengono una lezione parlano veramente con te e di cui tutto quanto vi è di buono in questo libro e una pallida e benintenzionata imitazione.

Ho letto Tutto, e di più. Storia compatta dell'∞, di David Foster Wallace (Amazon lo vende a 21.25 euro, io ho letto l'edizione de La Biblioteca delle Scienze).

Pregi: dà una visione d'insieme dello sviluppo della matematica ai tempi di Cantor (lo scopo del libro è quello di mostrare il percorso fatto dai matematici per costruire una teoria coerente dell'infinito, percorso che giocoforza passa attraverso Cantor, ma non solo).

Difetti: se uno le cose le sa già, se le trova bene ordinate e prova gusto a leggerle nella prosa di DFW (prosa che, comunque, non è così perfetta e godibile e esaltante come quella dell'unico altro libro che ho letto, finora, dell'autore). Se uno le cose non le sa, secondo me fa fatica ad impararle leggendo questo libro. Deve fermarsi, pensare, consultare magari altri testi: gli argomenti sono, secondo me, troppo compressi. L'alternativa sarebbe stata quella di scrivere un libro con un numero doppio di pagine, comunque.

Che dire? Diciamo che forse non serve per imparare la matematica, ma è utile per mettere in fila un po' di concetti che magari ci girano per la testa senza trovare una collocazione definita.